Saviez-vous que le mot intelligence artificielle a été inventé il y a près de 70 ans ? Bien avant ChatGPT, des chercheurs rêvaient déjà, dans les années 50, de machines capables de “penser”. Depuis, l’IA a connu des périodes d’euphorie, de désillusions et de renaissances spectaculaires.

Aujourd’hui, elle rédige des mails, génère des images, aide à apprendre et contribue même à la médecine. Dans cet article, nous retraçons l’histoire de l’intelligence artificielle, des premiers programmes aux réseaux de neurones, de Deep Blue à AlphaGo, jusqu’à l’explosion de ChatGPT. Une chronologie claire et ponctuée d’anecdotes qui montrent comment l’IA est devenue ce qu’elle est aujourd’hui.

Les origines de l’intelligence artificielle (avant les années 50)

Bien avant l’invention des ordinateurs, l’humanité rêvait déjà de créer des êtres artificiels intelligents. Dans la mythologie grecque, on trouve Talos, un géant de bronze chargé de protéger la Crète. Dans la tradition juive, c’est le Golem, une créature d’argile animée pour défendre son peuple. Ces récits illustrent une fascination ancienne : donner vie à une intelligence non humaine.

À la Renaissance, cette idée prend une forme plus concrète avec les automates mécaniques. Des inventeurs construisent des poupées capables d’écrire, des oiseaux qui chantent ou des horloges animées. Ces machines ne pensaient pas, mais elles préparaient le terrain pour la robotique moderne.

Un détail amusant : le mot “robot” n’a pas été inventé par des ingénieurs, mais par un écrivain. Il apparaît en 1920 dans la pièce R.U.R. du tchèque Karel Čapek, où robota signifie “travail forcé”. À l’époque, la littérature anticipait déjà des travailleurs artificiels bien avant que l’informatique ne les rende possibles.

Enfin, un jalon scientifique décisif arrive en 1936, quand Alan Turing décrit la machine de Turing, un modèle théorique capable d’exécuter n’importe quel calcul. C’est le fondement de l’informatique moderne.

Les années 50-60 : la naissance officielle de l’IA

En 1955, trois chercheurs américains créent le Logic Theorist, premier programme capable de prouver des théorèmes. Une petite révolution : pour la première fois, une machine produit des raisonnements logiques, parfois même plus élégants que ceux des humains.

L’année suivante, la conférence de Dartmouth consacre officiellement le terme Artificial Intelligence. Les pionniers, comme John McCarthy et Marvin Minsky, rêvent déjà de machines qui pensent “comme un homme”. L’enthousiasme est immense, peut-être même exagéré : certains prédisaient que le problème serait résolu “en une génération”.

En 1966, ELIZA marque les esprits. Ce chatbot simulait un psychothérapeute en reformulant des phrases simples. Beaucoup d’utilisateurs ont cru parler à une vraie personne — preuve que nous projetons facilement de l’intelligence sur une machine.

Les années 70-80 : robotique, systèmes experts et premières désillusions

Dans les années 70, l’intelligence artificielle prend une dimension concrète. Le robot Shakey, développé au SRI, devient le premier à combiner perception, raisonnement et action. Il est capable de se déplacer, d’analyser son environnement et de planifier des actions simples, ouvrant la voie à la robotique intelligente.

En parallèle, les systèmes experts connaissent un véritable essor. Dans les hôpitaux, certains logiciels assistent les médecins dans leurs diagnostics ; dans l’industrie, ils aident les ingénieurs à résoudre des problèmes complexes. On croit alors que l’IA va rapidement devenir un outil indispensable dans tous les secteurs.

Mais les limites apparaissent vite : les ordinateurs manquent de puissance, les données sont trop rares, et les promesses initiales s’avèrent exagérées. Face à ces obstacles, les financements s’effondrent et la recherche entre dans une longue période de stagnation baptisée “AI Winter”. L’expression, empruntée au concept de “nuclear winter”, reflète bien l’ambiance glaciale qui régnait alors : l’idée que l’IA, après avoir suscité tant d’espoirs, risquait de rester endormie pour longtemps.

Les années 90-2000 : renaissance et premières victoires symboliques

Après les désillusions des décennies précédentes, l’intelligence artificielle retrouve un second souffle dans les années 90. Les progrès en puissance de calcul et l’arrivée d’Internet permettent de traiter beaucoup plus de données qu’auparavant.

En 1997, un moment historique marque l’opinion publique : le superordinateur Deep Blue d’IBM bat le champion du monde d’échecs Garry Kasparov. Cet exploit montre que l’IA n’est plus cantonnée aux laboratoires mais qu’elle peut rivaliser avec les meilleurs humains dans des tâches complexes et stratégiques.

Parallèlement, les premiers systèmes de reconnaissance vocale et d’assistants numériques émergent, ouvrant la voie aux outils que nous connaissons aujourd’hui. Ces innovations préfigurent déjà la place qu’occuperont les IA dans la vie quotidienne.

Un détail marquant de cette époque est la réaction de Kasparov lui-même : persuadé que certaines parties de Deep Blue avaient été influencées par des humains, il soupçonnait presque une “tricherie”. C’est dire à quel point l’idée qu’une machine puisse surpasser un grand maître paraissait difficile à accepter à la fin du XXe siècle.

Les années 2010-2020 : le boom du deep learning

La décennie 2010 marque un tournant décisif pour l’intelligence artificielle. Grâce à la puissance des GPU et à l’explosion des données disponibles, les réseaux de neurones profonds — le deep learning — passent du laboratoire à la réalité.

En 2012, l’algorithme AlexNet surclasse tous ses concurrents dans le concours ImageNet de reconnaissance d’images. Ce succès prouve que les modèles entraînés sur des millions d’exemples surpassent largement les méthodes traditionnelles.

Quelques années plus tard, en 2016, AlphaGo, développé par DeepMind, bat le champion du monde Lee Sedol au jeu de Go. Ce moment est perçu comme un choc mondial : le Go, infiniment plus complexe que les échecs, semblait encore hors de portée des machines. La partie est restée célèbre car AlphaGo a joué un coup jugé “inhumain”, une combinaison que les experts n’avaient jamais imaginée.

Dans le même temps, les assistants vocaux comme Siri, Alexa et Google Assistant commencent à se généraliser, intégrant l’IA dans la vie quotidienne. L’intelligence artificielle n’est plus une curiosité, mais un outil que des millions de personnes utilisent sans même y penser.

Les années 2020-2023 : l’ère de l’IA générative et l’explosion de ChatGPT

Au début des années 2020, une nouvelle génération de modèles bouleverse l’intelligence artificielle : les grands modèles de langage. En 2020, OpenAI dévoile GPT-3, capable de rédiger des textes longs, cohérents et presque humains. Pour la première fois, une IA peut écrire des articles, des scripts ou des poèmes de façon crédible.

La même année, un autre projet marque l’histoire : AlphaFold 2 de DeepMind réussit à prédire la structure des protéines avec une précision inégalée, une avancée scientifique majeure pour la biologie et la médecine.

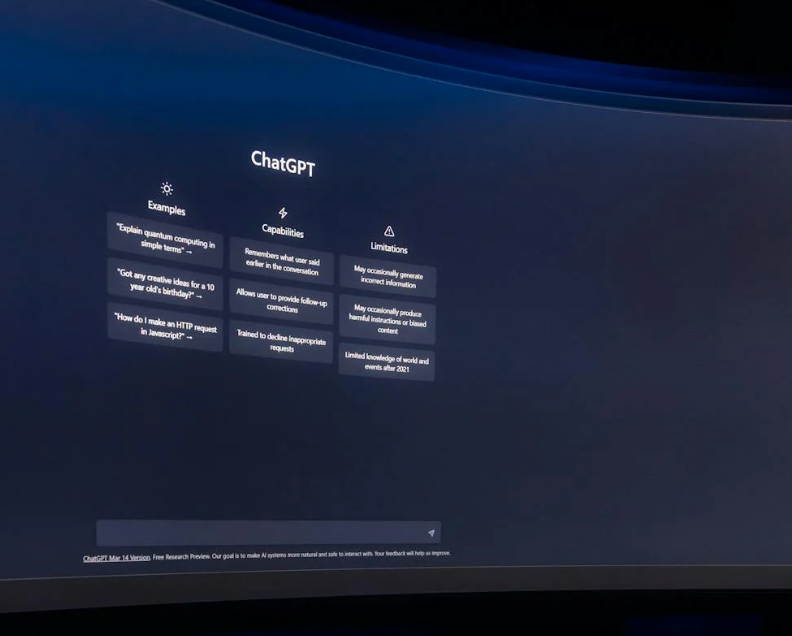

Mais c’est surtout fin 2022 que l’IA entre dans le quotidien du grand public. Avec le lancement de ChatGPT, des millions de personnes découvrent en quelques semaines la puissance des modèles génératifs. L’outil atteint 100 millions d’utilisateurs en seulement deux mois, devenant l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire.

L’IA ne se limite plus aux chercheurs ou aux ingénieurs : elle devient un outil universel, utilisé par les étudiants, les professionnels, les créateurs et même les enfants. Et surtout, elle soulève un débat mondial sur ses usages, ses limites et son avenir.

2024 et après : régulation et nouveaux horizons

Depuis 2024, l’intelligence artificielle n’est plus seulement une question technologique, mais aussi un enjeu politique, économique et sociétal. L’Union européenne adopte l’AI Act, première régulation d’envergure visant à encadrer les usages de l’IA. Partout dans le monde, gouvernements et entreprises cherchent à trouver un équilibre entre innovation et sécurité.

Sur le plan technique, les modèles open source comme Mistral ou LLaMA rivalisent désormais avec les géants américains. Cette ouverture stimule la recherche et favorise l’indépendance technologique de certaines régions, notamment en Europe.

En parallèle, les pionniers de l’IA comme Geoffrey Hinton et John Hopfield sont récompensés par le prix Nobel de physique 2024 pour leurs travaux sur les réseaux de neurones. Un symbole fort : l’IA est reconnue comme une science majeure, au même titre que la physique ou la chimie.

L’avenir reste ouvert : IA générale, médecine personnalisée, créativité augmentée… Les scénarios varient entre promesses extraordinaires et craintes légitimes. Une certitude demeure : l’histoire de l’intelligence artificielle n’est pas terminée — elle ne fait que commencer.

Cet article vous a plu ?

Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir :

Qu’est-ce qu’un prompt ? Définition et exemples

Comment fonctionne un modèle de langage (LLM) ?

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle générative ?

Autant de guides qui complètent cette chronologie et vous aident à mieux comprendre l’intelligence artificielle.